Mendoza se fundó en 1561, en el sitio denominado por los españoles como la Provincia Huarpe de Cuyo. Durante el siglo XVII la ciudad de Mendoza se hallaba gobernada por un Corregidor y Justicia Mayor y el Teniente de Corregidor con funciones políticas y militares, pero el Cabildo Justicia y Regimiento consolidó el núcleo urbano, además de la protección espiritual asistida por el Cura Rector de la Iglesia Matriz y las órdenes religiosas establecidas en la ciudad. Los privilegios y jerarquías se disputaban entre el fuero civil y el eclesiástico.

La evangelización huarpe se realizó a través de la catequización. Para esto el Padre Luis de Valdivia realizó un confesionario en las lenguas Millcayac (para la región de Mendoza hasta el río Diamante) y Allentiac (para la región de San Juan de la Frontera). Esto permitió el control del culto y el de las prácticas, desterrando de este modo el pensamiento aborigen.

“Otra cosa que hizo el Padre Luis de Valdivia tambien de grande admiración, y fue, que con ocasion de catequizar, y hacer chistianos a unos indios, que se laman Guarpes (que son los que dijimos en su lugar habitan en la tierra de Cuyo, que esta de la otra vanda Della cordillera) aprendio su lengua (que es totalmente distinta a la de Chile) y hizo gramatica, y vocabulario de ella, y la imprimio con el de Chile, con que dexo allanado el camino a los nuestros, para poder emplearle la enseñanza, y conversión de los Indios, como lo han hecho, y hazen, los que después el le ha sucedido”. (Ovalle, Alonso de (1646):338-339.)

Sabemos bien que la conquista americana tuvo como lo explica, un doble carácter, “el político y el religioso”. A los reyes, los dominó la idea de trasplantar la vida cristiana en América, difundiendo no sólo la moral sino la civilización. Así se fijaron los fundamentos doctrinales, en conjunto con las normas ético-jurídicas. Los grupos nativos recibieron por parte de España la instrucción y el adoctrinamiento, que los obligó al aborrecimiento de sus propias fiestas, ritos, cultos y ceremonias, prohibiendo y erradicando así su propia fe, además de mandar la desaparición de todo indicio de idolatrías. La misión evangelizadora fue muy importante, así como ejercicio del Patronato en qué Estado e Iglesia se fusionaron. El concepto de patronato, está definido por la intervención civil en los asuntos eclesiásticos o también la designación por parte del Estado en la designación de autoridades eclesiásticas. También explica que el concepto que del Patronato enuncia el Derecho Canónico, (Canon 1448). “El derecho de Patronato es el conjunto de privilegios, con ciertas cargas, que por concesión de la Iglesia competen a los fundadores católicos de una Iglesia, capilla o beneficio, o también a sus causahabientes”. El patronato en las Indias y la magnitud de la empresa justificó delegar sus facultades con el fin de lograr la conversión al cristianismo de los nativos americanos. En general, los gobiernos surgidos a partir de la revolución se encontraron con la problemática del Secular Derecho de Patronato, que reguló la Iglesia durante años. Estos nuevos gobiernos independientes reclamaron para sí el ejercicio del Patronato, con la intención de proponer obispos y dar curso a Bulas y documentos Pontificios. Esta nueva problemática surgió a partir de creer erróneamente que el Patronato era un derecho inherente a la soberanía estatal, cuando en realidad se trataba de una concesión de la Santa Sede entre el Papado a cada uno de los Gobiernos.

Las órdenes religiosas elaboraron para América una adaptación, de las conclusiones del Concilio de Trento y estructuraron cristianamente el culto y la liturgia. La religión en nuestros territorios se organizó desde el Ecuador hasta Tierra del Fuego. Durante el siglo XVI existía una sola provincia eclesiástica, de la que se fueron desprendiendo otras a medida que fue necesario. Un ejemplo de ello fue la creación de la diócesis del Río de la Plata en 1547 con sede en Asunción durante el reinado de Felipe II. De ella se desprendería en 1561 la diócesis de Santiago de Chile con jurisdicción sobre los territorios de Cuyo y Tucumán. Asimismo surgieron otras jurisdicciones eclesiásticas, que satisficieron las necesidades religiosas de la sociedad en la época. Pero al crearse el Virreinato del Río de la Plata, hay un traspaso en lo político-administrativo a Buenos Aires, manteniéndose su relación eclesiástica con Chile. Desde 1798 hubo muchas gestiones para lograr obtener la creación de una silla episcopal en Mendoza. La Región de Cuyo se separó del Obispado de Santiago de Chile para pasar a formar parte de la diócesis de Tucumán con sede en Córdoba, la que se concretó en 1807 ante la petición de Sobremonte.

Mendoza dependerá eclesiásticamente de Chile. Pero a causa del aislamiento tendrá una notoria autonomía tanto en lo religioso como en lo político. La labor de la Iglesia en Mendoza trascenderá la labor espiritual para destacarse en lo cultural, educativo, social y político. La Iglesia contribuyó a consolidad la primera población a través del trabajo organizado junto a la evangelización pacífica de la población nativa huarpe. La Iglesia se encargó de la enseñanza (la educación) y de la doctrina.

Los dominicos ingresan al territorio de lo que hoy es República de Argentina, por la zona norte. En 1563 se funda el convento de la ciudad de Mendoza, ubicándose el este en la actual manzana. El templo se comenzó a construir recién a fines del siglo XVI y se situó en la esquina contraria al que hoy existe, entre las calles Beltrán y José F. Moreno. Junto al convento, se construyó una pequeña capilla que dio albergue a Nuestra Señora de Rosario del Trono, la que se utilizaba para esconderse en caso que hubieran malones.

Los dominicos se dedicaron a la evangelización y la enseñanza. Y abrieron una escuela de primeras letras la cual no tuvo gran desarrollo. En 1600 la Orden había adquirido una situación próspera (Cueto, Adolfo, 1991: 51-52).

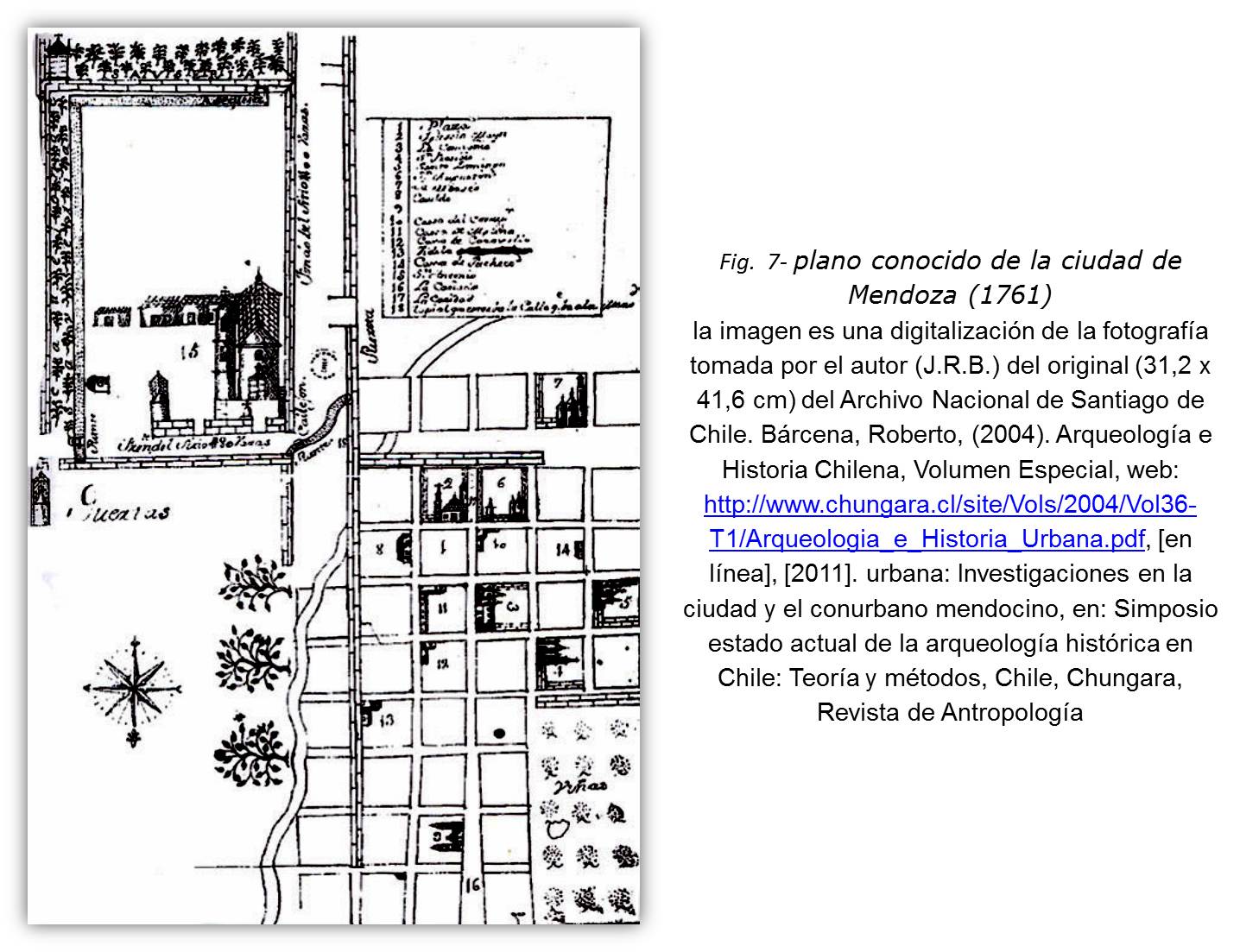

La fundación del convento Santa Catalina virgen y mártir de Mendoza se realizó por el padre fray Rodrigo Gonzalo de Carvajal de origen chileno, estableciendo la Orden de los Mercedarios en la ciudad de Mendoza, a partir de1594. La labor de los mercedarios fue muy importante a medida que estos viajaban desde Chile para administrar los sacramentos a los españoles y nativos de la región, además de realizar tareas referidas a la educación y el adoctrinamiento de los indios. Esta actividad la realizaron desde los primeros años de la fundación. El primer plano que se registra del convento de la Merced corresponde al año de 1761. (Cueto, Adolfo, 1991: 52).

Llegaron desde Chile en 1607 y si bien estos no recibieron un solar para levantar su Iglesia, contaron con la ayuda de Doña Inés Carvajal que les donó unas casas y una huerta para el colegio de la Compañía de Jesús.

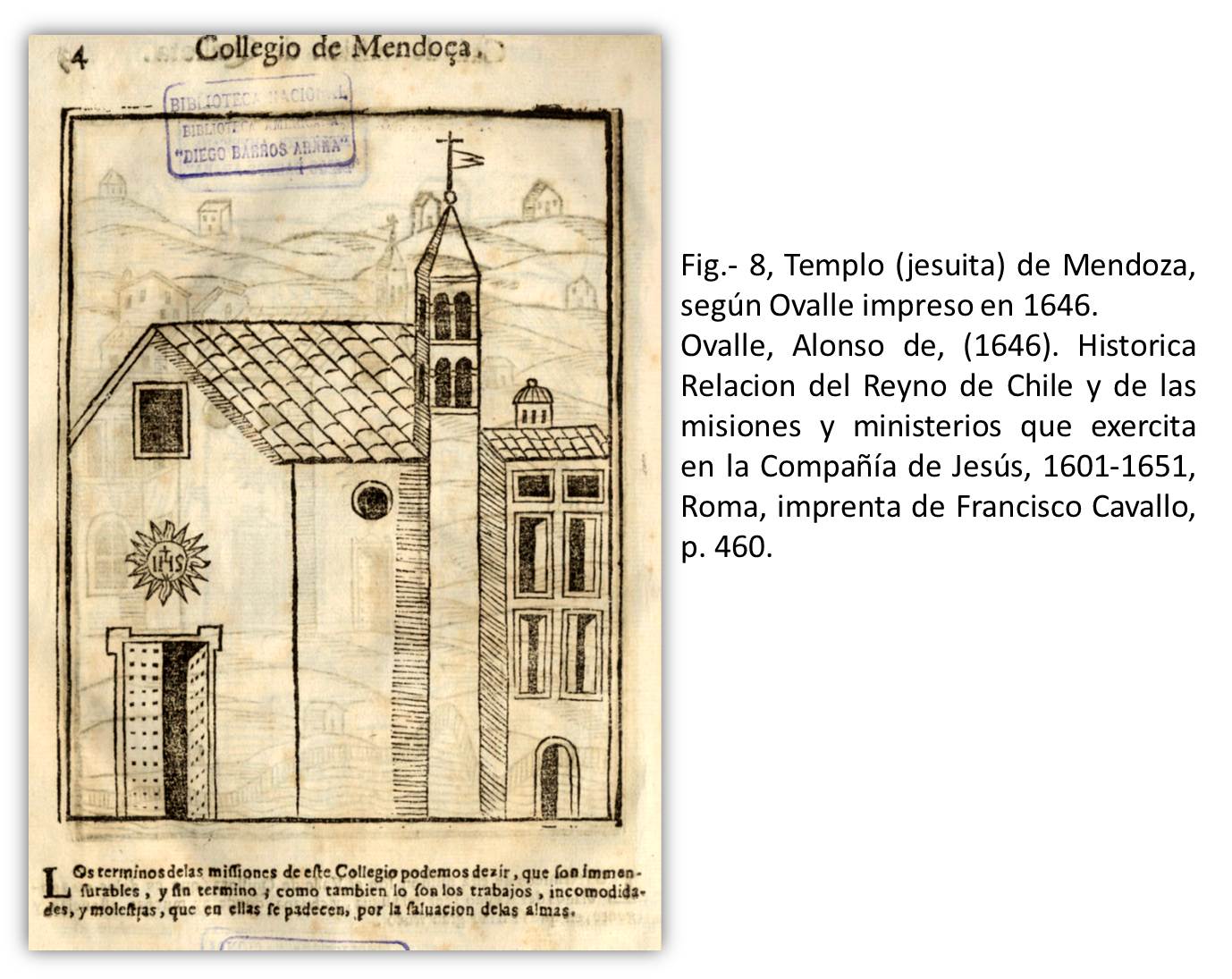

Los Jesuitas se destacaron en aspectos relacionados con la educación, y la conversión. Su evangelización con los nativos dependió del manejo de la lengua huarpe. La Compañía de Jesús en Mendoza se instaló con su Residencia el 21 de octubre de 1608, y en 1609 comenzó con la escuela de primeras letras, consagrada a Nuestra Señora de Loreto en 1645, edificio de tapia y adobe. Luego en 1616, los jesuitas comenzarán con la enseñanza secundaria siendo Rector del Colegio el padre Chaparro. Entre 1636 y 1640 los jesuitas construyeron el primer templo, que fuera consagrado a Nuestra Señora de Loreto y del Buen Viaje, en 1645. Este templo se ubicó en “el ángulo NO de la plaza de armas” (Cirvini-Bragoni) de la ciudad de Mendoza. Cirvini-Bragoni sustentan la hipótesis de un nuevo templo, consagrada a la Inmaculada Concepción de María. De mampostería de ladrillo con mortero de cal que son mencionadas en las crónicas. Cuando el original fue afectado por la gran inundación de 1716 que lo dejó inutilizable. El nuevo templo contó con un colegio anexo a la Iglesia. Y se construyó en el mismo espacio que ocupó el templo anterior. Crearon el colegio de primeras letras, y de segunda enseñanza y en 1757 se abrió la cátedra de filosofía. Durante el período entre 1716 y 1731, luego de la expulsión de los jesuitas en 1767, este edificio quedó vacío. El 22 de mayo de 1782 un gran temblor deterioró el templo y surgió la necesidad de demoler el edificio por parte de la Junta de Temporalidades que administraba los bienes. Pero en 1798, según Furlong, un terremoto tiró abajo la Iglesia la cual debió “ser reconstruida por el alarife Ramón Roquer”. Esta hipótesis es discutida por las autoras según su propia investigación. El plano levantado por José Comte (alarife), Cirvini lo describe como maestro de arquitectura: realiza los planos de relevamiento con una propuesta de restauración “del Antiguo Colegio de la Cía. de Jesús y Templo”; presenta parte de lo que hoy conocemos como las ruinas de San Francisco, el documento no se encuentra fechado, pero según manifiestan Cirvini-Bragoni, este documento constituyó parte del expediente que incluía los presupuestos para las obras de reparación, y que se halla fechado el 27 de febrero de 1788, (el templo de planta basilical se encuentra ubicada en el vértice SE, de la manzana jesuítica.

Durante el año de 1767 los jesuitas fueron expulsados, no debemos olvidar que los jesuitas fueron expulsados de los territorios de la corona española a través de la pragmática Sanción de 17767 dictada por Carlos III el 2 abril de 1767. En Mendoza se hizo efectiva esta expulsión el 22 de mayo de 1782. Y durante 1786 la Junta de Temporalidades se hizo cargo de todo su patrimonio que luego sería transferido a los Franciscanos que tomaron la posesión de todos los bienes en 1798. ( ver: Fig. 8- Templo (jesuita) de Mendoza, según Ovalle impreso en 1646. (Ovalle, Alonso de (1646): 460)

La Compañía de Jesús jugó un papel importante en el impulso del arte colonial en América, así en las residencias jesuíticas se desarrollaron todo tipo de talleres. En estos espacios se desenvolvieron actividades relacionadas con la pintura y la escultura sacra; la platería u orfebrería, la cerámica para la producción y elaboración de vasija vinaria y elementos utilitarios, además de otros tipos diferentes de manufacturas. Los jesuitas en vísperas a su expulsión en 1767 tuvieron una fuerza económica a través del Colegio de Mendoza y sin duda la de mayor envergadura en estos territorios. (Cueto, Adolfo; Cátedra de Historia de Mendoza).

Los agustinos levantaron su convento en 1657, pero ya residían sacerdotes en la ciudad antes de esa fecha. Según las bases económicas desarrolladas en Mendoza por estas órdenes religiosas podemos establecer que fueron los Jesuitas y los Agustino las órdenes que presentaron una verdadera y sólida actividad económica.

Los Agustinos después de la expulsión de los jesuitas fueron la orden de mayor importancia en lo económico. A partir de la entrega de la donación en herencia de Juan Amaro de Ocampo y su mujer, (Cueto, Adolfo; Cátedra de Historia de Mendoza).

Se establece como la fecha de 1678 para la fundación del hospicio que se convertirá luego en el Convento de San Francisco. El hospicio fue fundado por los padres Tomás Núñez de Vivildo y Gregorio Martínez. Luego de que fueran expulsados los jesuitas de la ciudad de Mendoza y por la precariedad del edificio que ocupaban los franciscanos, se le adjudica la Iglesia de la Compañía de Jesús, y parte de sus bienes.

La orden se funda en Mendoza en 1763, pero se registran antecedentes que en 1755 se hace entrega de la Iglesia del Glorioso San Antonio de Padua al superior de los Bethlemitas Fray Don Juan del Carmen, por parte de los esposos Eusebio de Lima y Melo y de su esposa Pedrona Jofré. (Cueto, Adolfo, 1991: 54-55).