.

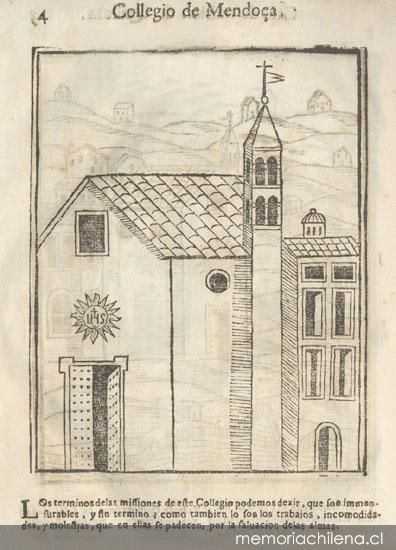

La Escuela de Primeras Letras de la Compañía de Jesús de Mendoza abrió sus puertas en 1609. Fue su primer maestro el hermano Fabián Martínez y su primer rector el padre Juan Pastor. Su fundación fue posible gracias a la donación de casas y huertas realizada por doña Inés de Caravajal, esposa de don Lope de la Peña, en octubre de 1608. La residencia se abrió dos meses más tarde, a mediados de diciembre del mismo año y en los primeros meses de 1609comenzaron las clases. El primer nombre que recibió fue Colegio de la Compañía del Santo Nombre de Jesús. Para la época existían dos escuelas de primeras letras, la de los dominicos y la de los jesuitas, las cuales eran suficientes para los 200 0 300 niños que habitaban por ese momento la Ciudad.

En 1617 el hermano Martínez fue reemplazado por el hermano Alonso Rangel y este en 1621 por el Hermano Francisco Rondón el cual se dedicó durante 25 años a la enseñanza de las primeras letras en Mendoza. Se enseñaba a leer, a escribir, a contar y a cantar.

Los cursos de segundo nivel se iniciaron en 1616, cuando la institución adquirió la categoría de Colegio, gracias al apoyo nuevamente de Inés de León Caravajal y de Francisca de Contreras quien donó una viña cercana a la Ciudad y una estancia en el Valle de Uco. Fue su primer rector el padre Cristóbal Diosdado. La enseñanza brindada por los jesuitas era gratuita así como también los textos escolares y los útiles que se entregaban a los alumnos. Recibió el nombre de Escuela y Colegio de Loreto y luego Escuela y Colegio de la Inmaculada. La secundaria seguía el método de la “Ratio Studiorum”.

La “Ratio Studiorum” o Plan de Estudios de los colegios jesuiticos está destinado a brindar información sobre la marcha diaria del colegio. Contiene una serie de “reglas” o directrices prácticas que se refieren a materias tales como el gobierno general del colegio, la formación y distribución de profesores, los programas y los métodos de enseñanza. “Desde 1616, Escuela y Colegio corrían parejos y el fervor estudiantil en ambas instituciones, o secciones, debió ser grande, ya que las Cartas Anuas de 1619 recuerdan como los alumnos de los Jesuitas mendocinos celebraron, en el decurso de ese año, la fiesta de la Inmaculada Concepción publicando “un cartel poético”, esto es un certamen poético, y además la festejaron con una buena máscara de noche y con fiesta, en la que la agudeza de la poesía en tres lenguas y la elegancia de dos oraciones que se hicieron, excitó la devoción del pueblo. Al octavo día con más solemnidad y a la tarde se representó un coloquio de San Juan el Bautista” (Furlong, 1949: 11).

En 1757 se abrió la cátedra de Filosofía. Entre ese año y 1767 la ocuparon los padres Francisco Funes, natural de San Juan y Esteban Sinfuentes, chileno, natural de Chillán. Al decir de Guillermo Furlong, notable historiador jesuita, esta cátedra debió ser de un éxito extraordinario por el alumnado que asistía como por el brillo de sus maestros. Entre 1762 y 1767 los jesuitas de Mendoza y San Juan, con el apoyo de sus Cabildos, luchaban por convertir esta institución en universidad. El 14 de abril de 1762, el Cabildo de Mendoza se dirigió al presidente de la Real Audiencia con el fin de solicitar la creación de un Colegio Convictorio en donde se instruyera a los jóvenes con vocación religiosa, bajo la dirección de los padres jesuitas. Los vecinos de Mendoza y de San Juan comenzaron a reunir los fondos necesarios para la construcción del edificio y para colaborar con el mantenimiento de los sacerdotes. Se pretendía que los jóvenes estudiaran Filosofía y Teología. Las autoridades jesuitas habían autorizado este proyecto y puesto su edificio al servicio del nuevo colegio. De esta manera los jóvenes cuyanos no debían trasladarse a Córdoba o a Chile para seguir estudios superiores. La petición fue denegada argumentando la reciente creación de la universidad de San Felipe en Santiago de Chile, la cual se nutría de los jóvenes cuyanos. Sin embargo, si bien era cierto la reciente creación de la universidad chilena es también cierto la ya resentida relación entre jesuitas y la corona española.

Los jesuitas de Chile se segregaron en 1625 de la provincia jesuita de Paraguay y formaron una viceprovincia dependiente de Lima, bajo la administración del padre Juan Romero. Hacia esta fecha funcionaban los colegios de Santiago, Concepción y Mendoza aparte de una serie de misiones, el internado de San Francisco Javier y la casa de Bucalemu.

Esta enorme labor la desarrollaron con muy pocos jesuitas. Ya que en 1604 el número de religiosos no superaba a 40.

La labor de los jesuitas puede resumirse en cinco puntos:

- la reforma del culto y de las prácticas religiosas

- la conversión de los aborígenes mediante la prédica y la enseñanza religiosa

- la intervención en la guerra del Arauco para concordar la marcha de las operaciones militares con su apostolado

- el estímulo al desarrollo intelectual dentro de la ortodoxia católica

- el progreso agrícola e industrial